円空仏に出会ったのは20年前の岐阜のとある観光地でした。円空仏が飛騨の自然と溶け込んだ風景が印象的だったのを覚えています。

あべのハルカスで展覧会(2024.2.2-4.7)をしていたので、20年ぶりの記憶とともに新鮮な気持ちで円空仏に会いに行きました。

改めて味わいのある作品の数々に感じたことをレビューします。

円空という人物像

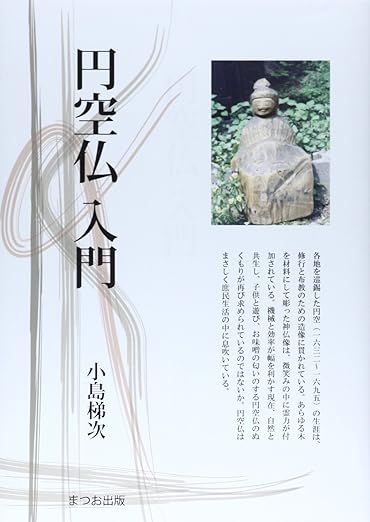

円空は江戸時代の岐阜(美濃)に生まれ、修行僧として活躍した仏師です。独自の仏像技法で約12万体彫り上げたといわれ、仏像は「円空仏」の名で庶民に親しまれてきました。

仏像以外に神像・狛犬・弁財天など多彩な作品が残っています。

円空仏に出会える地域とは?

修行に赴いた地域が主となるため、岐阜・愛知・三重・奈良・京都に円空仏は点在しています。なかでも岐阜・愛知はダントツに多く、円空仏を巡ろうと計画するときは、この2つの地域は外せないでしょう。

円空仏と原始的な芸術

展覧会は12万体のうち150体が展示されていました。展示のコンセプトはタイトル通りですが、「旅のはじまり」「修行の旅」「神の声を聴きながら」「祈りの森」「旅の終わり」というタイトルの流れで円空仏の初期から円熟期を展示しています。

円空は修行僧なので、抽象的な彫り方の仏像であっても「十一面観音菩薩像」らしさがあったり、「大日如来座像」らしさが滲みでてたりと、仏像がもつ特徴をきちんとおさえています。僧侶としての昇進すると同時に仏像表現に深みも増している感じが伝わりました。

50代以降の作品は、より抽象的で粗削りな表現が、縄文時代の土偶に近い原始的なパワーの芸術をみているかのようでした。

円空仏のほほ笑みに癒される

円空仏は一見「自分でも彫れるかもしれない」と感じる魅力があります。しかし、一度でも木版画を経験した人はわかるとおもいますが、自分のイメージ通りに木目を自由自在に彫るのは大変です。そのため、円空仏の自然なほほ笑みの表現は熟練の技とわかります。

一本の彫った線で表される仏像の眼・仏像の口元のアルカイックスマイルが絶妙で観る人を癒します。

仏像の魅力・特徴を掴みながら最小限の表現であらわしているのが凄いですね。

一度、観てほしい

最後に、円空仏は時代の一般的な表現に縛られていないので偏見・先入観なく鑑賞できます。展覧会には年齢層が幅広い人たちで賑わっていました。わたしが鑑賞した日は若い人たちが多く、興味ありげに足を止めている姿が印象的でした。円空仏をきっかけに、仏像表現に関心が広がった人がいれば嬉しいです。

なんとなく見てきた仏像でも表現の意味がわかれば見る目が変わります。

もし円空仏に出会える機会があれば、ぜひ足を運んでいただくことをおすすめします。