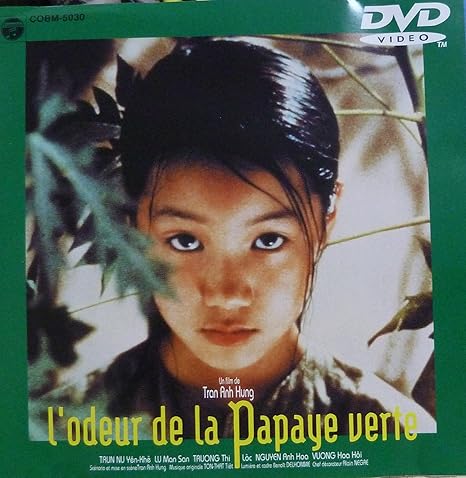

「青いパパイヤの香り」は1994年のベトナム映画で、カンヌ映画祭の新人監督賞を受賞する評価が高い作品です。公開当時はアジア映画が日本で流行っており、興味本位でテレビで鑑賞した記憶があります。

時間が経ってからも何度か「青いパパイヤの香り」を鑑賞してしまうのですが、どこに魅力を感じているのか掘り下げてみました。参考になれば幸いです。

魅力①西洋と東洋の混じりあった雰囲気

冒頭、主人公ムイは裕福な家庭に奉公をしてやってきます。開放的なお屋敷で働くのですが、その建物の構造と動線がスムーズにみえるようなカメラワークが素敵です。中庭があって廊下があってと頭のなかで構造をイメージしてしまいます。

床はタイル地で、台所はしゃがんで料理をする不便さあるにもかかわらず、室内がおしゃれなのです。

ベトナムの撮影ではなく、フランスのセットで撮影した背景がありますが、セットらしさがあまり感じず西洋と東洋が混じった雰囲気が魅力的です。

お屋敷の建具や陶磁器は中国風で、中庭もあり何度も行き来するムイの働きぶりを瑞々しく描いています。お屋敷の家族問題が繰り広げられながらもムイは奉公の立場で静かに観察していおり、彼女の感情はあまり描かれていません。

長男の友人が遊びに来た時に、ムイの感情が珍しく動き輝いています。

魅力②動植物に優しい主人公のみずみずしさ

少女のムイに仕事を教えるのは母よりも年配な女性であったり、女主人も年配の方なので友達がいません。

同年齢でもお屋敷の坊ちゃんは意地悪なため、ムイは警戒心を持っています。

唯一ムイが子供らしい表情になるのは、水がめの近くにいた動植物に対してです。子供らしい無垢な表情で仕事のつかの間の癒しを彼女なりに見つけているのが可愛いです。

汗で髪がペタッと顔についているムイが仕事をこなしている姿が淡々と美しく描かれています。

魅力③美味しそうなパパイヤ料理

野菜炒め、パパイヤのサラダなど美味しそうな料理がこの映画の見どころです。

作り方を教わっていた少女ムイは大人になり、豪華な料理を作れる人に成長します。長男の友人の家に女中として再出発したムイの無駄のない所作も見どころだと思っています。

パパイヤを食べたことがないだけに、この映画でパパイヤへの期待値が上がっています。パパイヤのサラダ、パパイヤのチャンプルーなど幅広く料理に活用しやすい食材なので淡い味なのかと。

少女の成長がメインの映画ですが、ベトナムの高湿度な雰囲気、料理、文化などが伝わる映画です。

多くを語らないアジアの表現

監督の憧れの人が小津安二郎監督を挙げており、感情表現が最小で小津映画とよく似ている部分はあります。

恋愛において男性側の感情はまったく言語化されていません。でも、惹かれていく様子は伝わり受け手が都合よく解釈できます。感情の言語化が少ない映画に対して、「意味わからん」で終わってしまうこともあるかもしれません。

そういう部分は否めないですが、言語以外で映像がとらえている部分をクローズアップしてみると「青いパパイヤの香り」は目で楽しめる要素が多いです。「せんねん灸」「蚊取り線香」という日本の商品を映画のなかで発見しました。

まだ何かを見落としているものがあるかもしれないな・・と思い、複数回鑑賞をしてしまう映画です。